|

4 - 2024

18.04.2024

Освещенность: 74%

Луна в созвездии: Лев До Луны: 405433км.

Copyright © 2011 - 2024 При использовании материалов размещенных на сайте обязательна рабочая ссылка на сайт

www.astro-pages.ru При незаконном использовании материалов, вас может ждать судебное разбирательство.

|

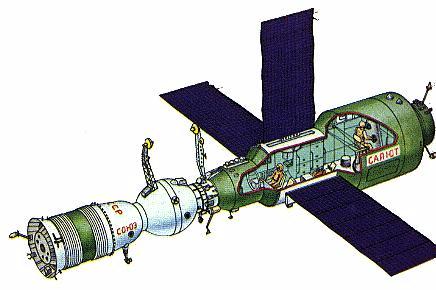

ДАЛЕЕ> 6 5 4 3 2 1 < Орбитальная станция Салют-6

Конструктивно станция теперь состояла из шести отсеков : переходного, рабочего, промежуточного, агрегатного и отсека научной аппаратуры. В рабочем отсеке находилось основное оборудование станции, размещаемое вдоль стен в приборных зонах. За стенными панелями размещались химические батареи и приборы системы электропитания (СЭП), приборы систем управления бортовым комплексом, аппаратура радиосвязи и траекторных измерений, командная радиолиния (КРЛ), аппаратура управления СОУД. В передней части рабочего отсека, у люка, соединяющего рабочий и переходной отсеки, была установлена гироскопическая аппаратура. Здесь же, в зоне малого диаметра, располагался центральный пост управления (ЦПУ) с двумя рабочими местами. Остальные рабочие посты предназначались для работы со специализированной аппаратурой. Позади ЦПУ размещаелся стол-шкаф для продуктов и подогреватель пищи. Спальные места экипажа располагались в задней части рабочего отсека на боковых панелях. В конце рабочего отска, примыкающего к промежуточной камере, находился санитарно-гигиенический узел. Снаружи рабочего отсека были установлены три солнечные батареи общей площадью 60 м2 с автоматической ориентацией на Солнце, радиаторы системы терморегулирования, антенны радиосистем сближения, связи, траекторных измерений, командного управления, оптические датчики и приборы - инфракрасный построитель местной вертикали, положения Солнца, ионные датчики и другое оборудование. Рабочий отсек люком соединялся с ПхО. На внешнем торце переходного отсека был установлен стыковочный агрегат для пилотируемых транспортных кораблей. Переходной отсек предназначался также для выхода космонавтов в открытый космос, для этого на боковой поверхности ПхО был предусмотрен выходной люк. Здесь же размещались пульты управления выходом и скафандры. С противоположной стороны к рабочему отсеку примыкала промежуточная камера. На ней также был установлен стыковочный узел, пригодный и для "Союзов" и для "Прогрессов". Агрегатный отсек кольцом охватывал переходную камеру. Он не был герметичен, в нем находилась аппаратура ОДУ - шесть топливных баков, два двигателя коррекции, 32 двигателя ориентации, блок компрессоров системы дозаправки топливом. Отсек научной аппаратуры представлял собой коническую нишу в рабочем отсеке, в которой располагался бортовой субмиллиметровый телескоп БСТ-1М с диаметром главного зеркала 1,5 м. Для проведения экспериментов по изучению атмосферы и поверхности Земли на ОC находилась также и другие оптические приборы : многозональная фотоаппаратура МКФ-6М, разработанная совместно со специалистами из ГДР, болгарские приборы - ручной спектрофотометр "Спектр-15" и электрофотометр "Дуга", визуальный поляризационный анализатор ВПА-1, фотокамеры "Практика-ЕЕ2", "Пентакон-6М", КАТЭ-140, "Киев". Через десять дней после выведения "Салюта-6" к станции отправился первый КК "Союз-25" с экипажем в составе командира Владимира Коваленка и бортинженера Валерия Рюмина. Корабль вышел на орбиту, в автоматическом режиме сблизился со станцией. В очередной раз дала сбой система сближения и стыковки "Игла" : в нескольких десятках метров от станции экипаж неожиданно обнаружил рассогласование углового положения корабля и "Салюта-6". Это привело к тому, что запланированную стыковку пришлось отменить, хотя космонавты приложили все усилия для выполнения программы : дважды штанга стыковочного узла корабля касалась приемного конуса станции. Земля дала распоряжение прекратить дальнейшие попытки стыковки, поскольку топлива на КК оставалось только на возвращение. СА с экипажем благополучно приземлился через двое суток после старта. После разбора полета на Земле сделали вывод, что одной из причин неудачи было отсутствие опыта космического полета у обоих членов экипажа. Поэтому было принято до сих пор действующее решение : включать в каждый экипаж хотя бы одного уже летавшего космонавта. В октябре 1977 г. все экипажи, проходившие подготовку, переформировали. Следующая экспедиция - Юрий Романенко и Георгий Гречко - должна была определить, пригодна ли станция для дальнейшей эксплуатации по полной программе, т. е . с использованием обоих стыковочных узлов. Это можно было сделать только осмотрев внушающий сомнения узел снаружи. Срочно начались тренировки экипажа по новой программе. 10 декабря "Союз-26" вышел на расссчетную орбиту, а через сутки пристыковался к станции со стороны резервного узла. Первые дни, как обычно, ушли на расконсервацию станции, подготовку ее к основной работе, адаптацию космонавтов к невесомости. По первоначальной программе полета выход в открытый космос также планировался, но только для испытания скафандра новой конструкции. Эти скафандры полужесткого типа принципиально отличались от тех, которые использовались до этого Леоновым, Елисеевым и Хруновым. Фактически, скафандры той же конструкции используются до сих пор. Главной особенностью этого нового типа скафандра была кираса - жесткий металлический корпус. Этот скафандр удобен и надежен в эксплуатации : космонавт может самостоятельно надеть и снять подготовленный к работе скафандр за две-три минуты, размер скафандра можно быстро подогнать под рост каждого космонавта (раньше скафандры изготавливались индивидуально), на спине скафандра размещается автономная система обеспечения жизнедеятельности, позволяющая работать в открытом космосе несколько часов. Испытание нового скафандра совпало с проверкой стыковочного узла. Выход тоже, строго говоря, был нештатным - космонавты выходили не через люк, а через стыковочный узел, который для этого не предназначен. 20 декабря Г. М. Гречко, совершив выход в открытый космос продолжительностью 1 ч. 28 мин., осмотрел наружные элементы сомнительного узла и убедился, что узел не поврежден и пригоден к работе. При наружном осмотре ПхО космонавт с помощью портативной телевизионной камеры передавал на Землю изображение элементов стыковочного узла и отдельных частей станции. 11 января 1978 г. на станцию прибыла первая экспедиция посещения - Владимир Джанибеков и Олег Макаров ("Союз-27"). Впервые в составе орбитального комплекса оказались три состыкованных КЛА, а на станции одновременно работали четыре космонавта. После пяти дней совместной работы, выполнив намеченную программу в том цисле советско-французский биологический эксперимент "Цитос" (исследование влияния факторов космического полета на кинетику клеточного деления микроорганизмов), космонавты из экспедиции посещения врнулись на Землю на "Союзе-26", оставив основной экспедиции свой КК с еще не выработанным ресурсом службы. В. А. Джанибеков и О. Г. Макаров доставили на Землю материалы с результатами исследований, проведенных на борту станции за более чем трехмесячных срок полета. Ю. В. Романенко и Г. М. Гречко провели пять циклов испытаний ОC по программе "Резонанс", изучив динамические характеристики сложных орбитальных комплексов при различных составе и ориентации. 22 января с Байконура стартовал первый транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс-1 ", разработанный на основе конструкции "Союза". "Прогресс" привез на станцию почту для экипажа, новые приборы, раходные материалы, топливо для ОДУ. Взаимный поиск, сближение, причаливание и стыковка космических аппаратов осуществлялось автоматически с помощью бортовых радиотехнических средств, бортового компьютера и ОДУ. Радиотехническая аппаратура сближения передавала информацию о параметрах относительного движения КЛА на станции, что позволо космонавтам активно контролировать подход грузовика. ДАЛЕЕ> 6 5 4 3 2 1 < ▲НАЗАД |